La Escuela de Mecánica de la Armada fue uno de los 700 centros clandestinos de detención, tortura y asesinato de disidentes políticos durante la dictadura argentina de 1976-1983. Hoy es un museo y sitio de memoria. ¿Es posible vaciarlo de violencia y vivirlo como un camposanto?

Es sábado por la mañana de un día soleado de mayo, la avenida es ancha, circulan pocos autos, poca gente. Es temprano y el lugar está todavía cerrado, lo miro desde la cafetería de enfrente. Estoy lejos, en la avenida Libertador del barrio de Nuñez, en los márgenes de la ciudad de Buenos Aires. A poca distancia, qué casualidad, queda José León Suárez, entonces un basural de nombre inolvidable gracias al periodista Rodolfo Walsh que en 1957 publicó Operación Masacre, un libro -el primero del nuevo periodismo latinoamericano- en el que recrea minuciosa y magistralmente el fusilamiento ilegal de doce personas acusadas de conspirar contra el gobierno militar de Juan José Valle (1956); cinco sobreviven a la matanza, Walsh los encuentra y denuncia el crimen, tercamente, sin final feliz. Años más tarde, también en dictadura, 1976-1983 -la última-, Rodolfo Walsh, militante montonero, será uno de los miles de nombres escritos como “desaparecidos”.

Estoy frente a la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de secuestro, tortura y asesinato de esa dictadura, la de Jorge Rafael Videla. Hace frío. Huele a frío. Suena a camposanto.

Este es también escenario principal de otro libro, La llamada, de Leila Guerriero, que se sumerge en la memoria de Silvia Labayru, militante montonera, detenida y sobreviviente de este lugar en el que dio a luz a una hija. Este lugar es ahora museo y, precisamente, sitio de memoria. Museo y Sitio de Memoria ESMA. Un viaje, el de Silvia-Leila, a ese pasado turbulento, horroroso, que desde este presente mira y dice lo nunca antes dicho (por ejemplo, que mujeres como Silvia, señaladas como traidoras por sus propias compañeras militantes a lo largo de la historia posterior, fueron “pareja” de sus captores como estrategia de sobrevivencia y que su vida y su testimonio así lo prueban). Un libro de 430 páginas que recorre la intensa vida de Labayru y cuyo climax podría ser “la llamada”, o su parto en cautiverio, o las violaciones, o el momento de su detención…, pero no. El climax, sereno, tardío incluso, es el momento en que, finalmente, ambas visitan el lugar donde Silvia estuvo detenida, la ex Escuela de Mecánica de la Armada.

Pocos sobrevivieron, la mayoría acabó dopada antes de ser arrojada al mar desde un avión, eso que más tarde se conoció como los “vuelos de la muerte”.

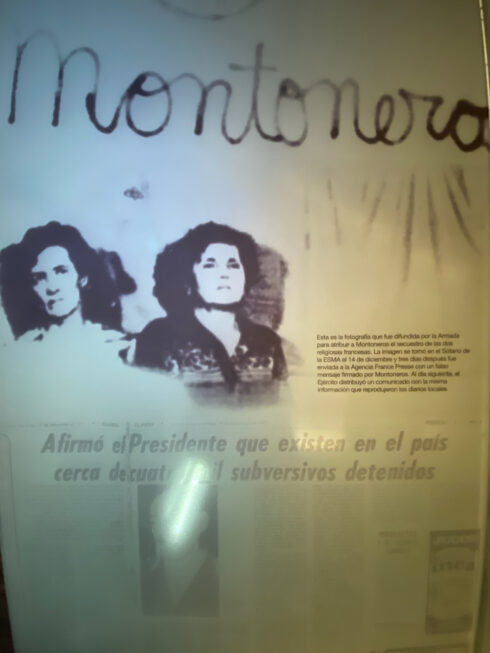

Este sábado, la memoria, para mí, huele a piso encerado, a viento húmedo. Pero sobre todo se escucha. Y suena a silencio, como mucho a murmullo, a las hojas inquietas de los árboles en otoño. Suena a ese camposanto suspendido en el aire y que, a falta de cuerpos-presentes, tiene impresas sobre paneles de vidrio las imágenes, los rostros, de las personas que pasaron por aquí -hoy desaparecidas, asesinadas- y que ahora recubren -habitan, diríamos, mejor- la mayor parte del recinto. Fueron alrededor de cinco mil personas, disidentes políticos, a quienes la dictadura secuestró, torturó y desapareció. Pocos sobrevivieron, la mayoría acabó dopada antes de ser arrojada al mar desde un avión, eso que más tarde se conoció como los “vuelos de la muerte”. Mujeres fueron violadas, otras dieron a luz a sus niños en cautiverio, luego entregados a familiares o conocidos de sus captores; niños y niñas que todavía hoy son buscados.

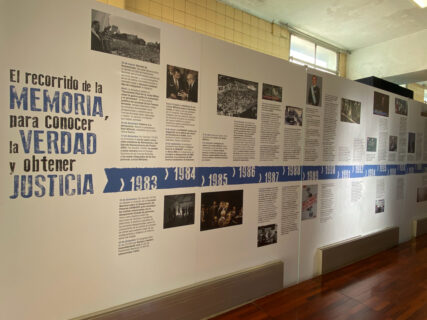

¿Cómo sentir que este es ahora un camposanto?, ¿cómo vaciarlo de semejante violencia? Pues haciendo la operación contraria: apropiarse y dotar de nuevos sentidos a ese mismo espacio. Recordar en vez de olvidar, denunciar en vez de borrar -derrumbar- la prueba del delito. Mirar al horror de frente y hacerse cargo con la valentía y la persistencia (y el compromiso y el profesionalismo) con que la sociedad argentina ha asumido la importancia y el rol de su memoria histórica reciente como raíz insoslayable. Y su acierto sigue tres premisas: apropiarse, preservar, difundir.

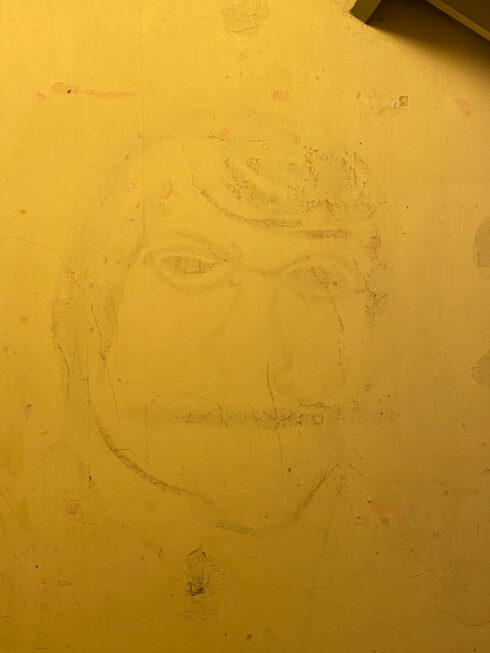

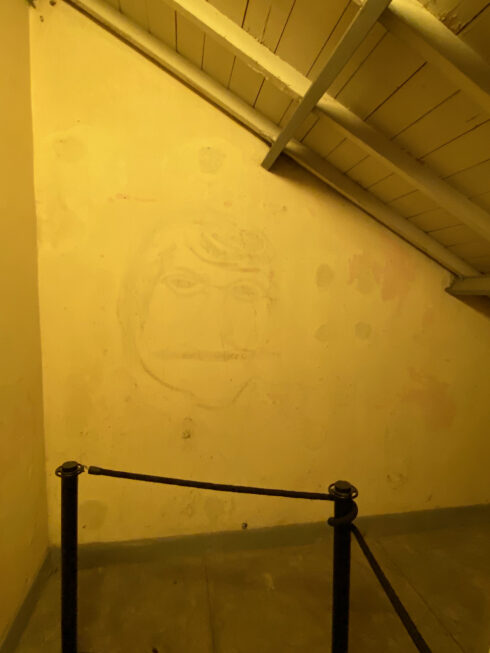

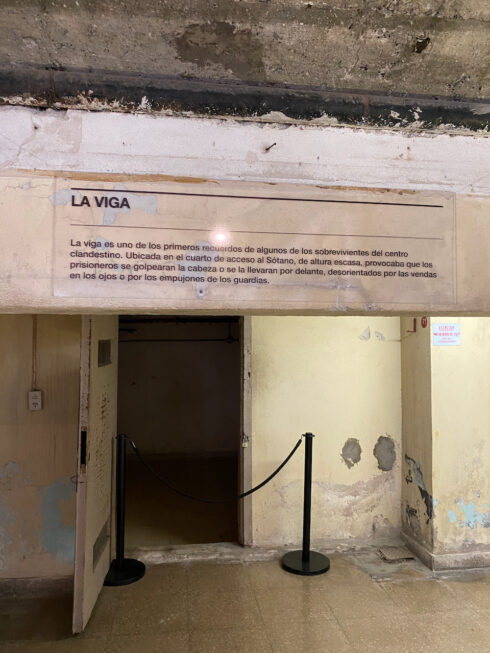

Recuperar el lugar, preservarlo intacto -en la medida de lo posible, pues éste es aún “prueba judicial”- y difundir no sólo la memoria, la denuncia, sino el valor de los derechos humanos. Recordar lo que allí sucedió sin dejar de lado ni un solo nombre, ni un solo rostro, ni un solo rastro, aún si alguien lo recuerda apenas, aún si alguien lo vio un segundo o creyó verlo, o lo anotó como pudo, o, como hizo Víctor Melchor Basterra, el fotógrafo detenido a quien los secuestradores le encargaron fotografiar cosas y así lo hizo, y pudo -como pudo-, salvar aquella evidencia fundamental para identificar y juzgar a los verdugos, años más tarde, en democracia (recordarán ustedes el Juicio a las Juntas, llevado luego al cine como Argentina, 1985). Recordar sin dejar de lado ni un solo testimonio, ni un solo apunte, ni un solo detalle, ni una sola rajadura, hendidura o mancha en la pared, ni el peldaño de una grada, ni una sola viga, ni una silueta dibujada en el calabozo con los dedos maltratados, ni decenas de vestidos, prendas, zapatos, que era lo único que se miraba al subir y bajar las gradas, encapuchados, rumbo al sótano de las torturas.

Dicen que justamente en el sótano, donde instalaron las salas de tortura, antes había una mesa de billar. Y el pasillo que quedó, por donde conducían a los presos al cuarto de torturas, era llamado “Avenida de la felicidad”.

Este fue uno de los aproximadamente 700 centros de detención en todo el país durante aquellos años de terrorismo de Estado. Era el Casino de Oficiales de la ESMA, el lugar de esparcimiento, de distensión, de juego de los uniformados. Dicen que justamente en el sótano, donde instalaron las salas de tortura, antes había una mesa de billar. Y el pasillo que quedó, por donde conducían a los presos al cuarto de torturas, era llamado “Avenida de la felicidad”.

El sótano y el altillo son los lugares centrales del lugar. Así lo indica el personal que recibe a sus visitantes, con el pedido de “no tocar nada”, ni siquiera apoyarse en las paredes dada la cualidad de “prueba judicial” del edificio en las causas que todavía se siguen por crímenes de lesa humanidad. El proceso no ha terminado, de hecho, se actualiza permanentemente. Hay visitas guiadas, gratuitas, pero este sábado ya no, todo está lleno. Sin embargo, es posible ingresar por cuenta propia, como muchos, guiándose por los “QR” que enlazan con audios breves explicativos en español, inglés y portugués. Se pasea los cuatro niveles, en la planta baja están las ex oficinas de “los Jorges” (los jefes del lugar casualmente llamados Jorge) y la ex vivienda del Almirante (el jefe máximo), que más que por el lujo y comodidad impresiona por el contraste, por el horror de pensar que allí vivía una familia como si nada, mientras a su lado gente era torturada, asesinada. En los pisos 1 y 2 quedaban los dormitorios de los oficiales, irrelevantes, así que no hay acceso. En el piso 3 está casi todo: las celdas diminutas, “capucha” y “capuchita, “la pieza de las embarazadas”, los baños, la “pecera” (oficinas de trabajo forzado de los presos) y el “pañol” (almacén de las cosas robadas a los prisioneros, desde ropa hasta electrodomésticos sacados de sus casas, propiedades también apropiadas a través de transferencias dolosas).

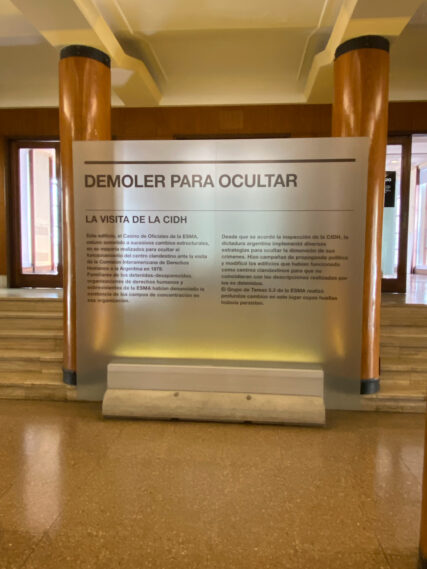

Al sótano se accede por el patio, las gradas que conducían a los presos de y hasta allí fueron destruidas en 1979 ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se construyeron paredes falsas, se escondió la evidencia. Ese sótano ahora está vaciado, no vacío, y en él habita la memoria de sus víctimas a través de fotografías de gran tamaño en un panel grande e iluminado en la pared del fondo de lo que ahora es una especie de gran galpón sin paredes divisorias. En el sótano también estaba la enfermería, una pequeña biblioteca, la guardia y las sofisticadas oficinas de “prensa”, fotografía, diagramación, que luego fueron trasladadas al altillo, donde los propios prisioneros eran obligados a trabajar elaborando todo tipo de informes, documentos e información falsa, que se difundía como noticia en los medios nacionales e internacionales.

Recuperada la democracia, en 1983, los militares desmantelaron ese centro de detención. En 2004, el gobierno de Néstor Kirchner dispuso que todo el predio de 17 hectáreas de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, donde además funcionaban varios otros institutos militares, se convirtiera en el Espacio para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Y así es. Allí funcionan ahora 16 instituciones y centros culturales como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria, la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense, HIJOS, la Casa por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras, además del Museo Sitio de Memoria ESMA. Está administrado por el gobierno nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y organismos de Derechos Humanos.

El libro Las muertes de Carlos Flores Bedregal, de Robert Brockmann, es testimonio de un vía crucis inadmisible, brutal, inconcebible, que no puede sino tener la complicidad del Estado y el desdén cobarde de las Fuerzas Armadas.

Argentina debe ser, en este sentido, uno de los países del mundo que más y mejor ha encarnado -hacer carne, materializar, darle cuerpo, solidez, presencia, pálpito- un concepto: memoria, verdad y justicia. Está claro que el mérito es de su sociedad movilizada y, claro, del compromiso real de los gobiernos democráticos posteriores, más allá de algunos conflictos ideológicos. El Museo y Sitio de Memoria ESMA se (re)armó únicamente a partir del testimonio de los sobrevivientes, las Fuerzas Armadas no aportaron ni un ápice de información, eso sí, en un país institucionalizado, en 2007 entregaron el lugar al gobierno de la Nación sin decir ni mu. Tanto el desalojo de los militares de ese predio, así como el desarchivo de los documentos de la dictadura son un enorme logro de la sociedad civil, algo que en Bolivia no hemos alcanzado bajo ningún punto de vista en 43 años de democracia ininterrumpida. El libro Las muertes de Carlos Flores Bedregal, de Robert Brockmann, que reúne toda la investigación de las hermanas Flores Bedregal, tras los restos de su hermano Carlos, asesinado junto a Marcelo Quiroga Santa Cruz el día mismo del golpe de Luis García Meza (1980), y que sigue sin resolver, es una prueba de la impunidad. Un viacrucis inadmisible, brutal, inconcebible, que no puede sino tener la complicidad del Estado y el desdén cobarde de las Fuerzas Armadas.

Un museo de la memoria también se ha propuesto en Bolivia y el proyecto está ahí, como trámite indeseable, como la búsqueda pendiente de los cuerpos de Carlos, de Marcelo y de tantos otros. Mientras el Estado no los encuentre, el crimen se sigue cometiendo. Es un Estado criminal y ni se mosquea. Sería miope soslayar el contraste con el museo de Orinoca, construido con 7 millones de dólares para adoración de la imagen de Evo Morales. Una inmoralidad.

Eso pienso, cabizbaja, mientras salgo por el jardín trasero de este camposanto. Espero que el ejemplo argentino nos lleve cuando menos a la reflexión. Porque si no se cura el pasado, difícilmente podremos sostener en esa raíz la fortaleza de nuestro árbol presente.